今月も日ごろ感じている話題を取り上げました。 お暇なときにお読みください。

なお今回「量子コンピュータ」についての話題を取り上げる予定でしたが私の理解が進まず次回に回します。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

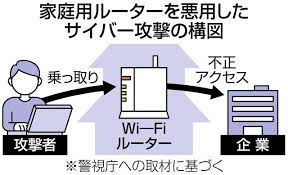

- (1)家庭用ルータ乗っ取りによる第三者からの悪用

警視庁「家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起 サイバー攻撃事案の捜査の過程で、家庭用ルーター

(以下「ルーター」といいます。)が、サイバー攻撃に悪用され、従来の対策のみでは対応できないことが判明しました。

警察では、複数の関係メーカーと協力し、官民一体となって注意喚起いたします。」

「使用された手法 今回確認された手法は、一般家庭で利用されているルーターを、サイバー攻撃者が外部から

不正に操作して搭載機能を有効化するもので、一度設定を変更されると従来の対策のみでは不正な状態は解消されず、

永続的に不正利用可能な状態となってしまう手法です。」

「具体的には、ルーターの管理画面で次の事項を定期的に確認し、問題があった場合には、その都度是正するようお願いします。

見覚えのない「VPN機能設定」や「DDNS機能設定」、「インターネット(外部)からルーターの管理画面への接続設定」の

有効化がされていないか確認する。

VPN機能設定に見覚えのないVPNアカウントが追加されていないか確認する。......

VPN(Virtual Private Network)とはルータに備わっている機能です。この機能を設定すると外部からこのルータの配下にある

PCに接続できたり外部のPCからこのルータ経由でインターネットにアクセスできます。ハッカーは後者の機能を利用して悪事を

働いていました。当然ルータの持ち主が疑われます。

「既知の脆弱性を抱える家庭用ルーターおよびSOHO向けルーターは、大量に存在」

バッファローの製品の脆弱性に関するサイト https://www.buffalo.jp/news/detail/20221011-01.html

ここに機種と対応方法が説明されています。ほとんどすべての機種で対応必要となっています。

安物のルータは危険です。VPNを使うときは業務用のルータ(ヤマハ、NEC、Cisco)をお勧めします。

VPNの乗っ取り(東京新聞より)

- (2)半導体製品不足によるPC等の価格高騰

最近すべての物価が高騰していますが半導体製品はとくに上昇率が高いと思います。

例えばコンピュータ基板の例ですが米ドルで70$の物は日本での販売は2万円程度で売られています。

中国の通販サイトAliexpressでは以前はかなり安価であったのですが最近はずいぶん高くなってきました。

中国への半導体製品輸出が規制されているためかもしれません。値上がりの原因としては半導体製品不足の

影響もあるかもしれません。マイクロプロセッサーメーカーは不足している製品の増産に力を入れるため

汎用製品の生産を後回しにしているのではないかと思われます。

- (3)新しい車が来ました

ヤリスクロス

Yaris cross HV

<発注から納車まで半年>

半導体製品不測の不足のため納車に半年かかりました。

<パーキングブレーキペダルがありません>

パーキングブレーキペダルはありません。駐車に関してはいろいろなスイッチがありこれらを選択すると

自動でパーキング状態になります。最初はかなり違和感があります。

<ヘッドライトが自動で点灯>

ヘッドランプスイッチがありますがこれに関係なく昼間でも自動で点灯します。

<リチウムイオン電池搭載>

小さな車なのにリチウムイオン電池搭載です。もうニッケル水素の時代ではないですね。

小さな車ゆえリチウムイオン電池かもしれません。

<1500CCのエンジンながらよく走る>

静かでよく走ります。

<安全装置> 車庫入れするときに多数のカメラ画像を合成して周辺の状態が映し出されます。周囲に人がいれば写ります。

またミラーには右側左側に接近した車があるとき黄色いLEDが光ります。

前後にカメラが付いていて自動で動画が収集されます。

- (4)Jアラートの問題点

- (5)自衛隊のヘリコプター事故

- メールはこちら

4月13日7時57分に北朝鮮のミサイル発射アラートが出ました。8時ごろ北海道周辺に落下予想とのことでした。

しかし20分後に訂正されました。この間ミサイル追尾はおそらくできていなかったのでしょう。自衛隊の追尾能力は

どのようなものなのでしょうか。防空識別圏に入っておれば追尾できないとまずいです。

PAC3(米国のパトリオットと似たもの)のレーダーは超音速ミサイルには対応は難しいそうです。

米軍が配備を予定する新型レーダー「LTAMDS」を導入すれば距離が数倍長くなるそうです。

探知距離が従来の数倍に伸び北朝鮮のミサイルにも対応できるようになるかもしれません。

今回の事例はミサイルの弾道を追尾できなかったということでしょう。

北朝鮮のような近くて危険な国がある以上、発射から少なくとも30分は確実に追跡できる

装置を開発してもらいたいものです。

ヘリコプターはローターが回転していれば通常はジャイロ効果と翼回転で滑空できます。

しかし今回の事故は急激に落下したのではないかと思われます。

ヘリコプター事故ではロータと回転軸とを接続する十字状の継ぎ手がありますが

これが折損すると推力が急激に失われ急落下することになります。

同機と同じ自衛隊のヘリコプターが過去に折損事故を起こしています。

しかもステンレス製の継ぎ手を新品に交換後の事故です。

部品の欠陥、設計上の問題もしくは整備上の問題があるのではないかと思います。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今月の技術Tips

Linux入門その1 linuxの基礎

(1)LinuxOSと用途

・Windowsとの比較 LinuxOSでも Windows のように動作させることができます。 しかし Windows のように 巨大な OS ではありませんのでできることは限られており 能力的にも Windowsのようなパフォーマンスは得られません。従ってLinux OS を使って Windows のような 使い方をするのはあまりおすすめできる方法ではありません。 ではどのような用途に向いているのでしょうか。 ・最近のSBC(Single Board Computer)の動向から見たLinuxOSの用途 主なSBCについて説明します。 <ラズベリーパイ> 当初は教育用として販売されました。安価でリナックスでセンサー類をコントロールする勉強には 適していました。しかし近年CPUの性能が上がり装置に組み込むような用途にも使われるようになってきました。

<OrangePi 5B> 強力なRK 3588というSOC(System On Chip)を搭載したSBCです。 Windowsは対応OSではないですがLinuxでもWindows並みのデスクトップPCとして使えそうです。 価格は3万円程度。結構高価です。ファイルサーバー、Webサーバー用途には最適かもしれません。 またセンサーを搭載するようなロボット開発には向いているように思います。

<JetsonNano> グラフィックボードで知られるNvidea製チップを搭載したSBCです。 得意とするところは画像認識、AI判定、高速計算処理です。 OSは専用のLinux系OSです。学生のロボットコンテストによく使われるSBCです。 価格は2.5万円から。高性能版は50万円以上のものもあります。

(2)Linuxのインストール方法

linuxのインストール方法は対応させようとするPCシステムによって異なります。 例えばインテル系またはAMD系のx86コンピューターの場合は比較的簡単です。 Linuxの各サイトに行きそこからDVDまたはUSBメモリー用のISOファイルをダウンロードします。 このダウンロードファイルからインストール用DVDまたはUSBメモリを作成します。 そしてこれらのメディアから起動してインストールすればリナックスが立ち上がります。 一方いわゆるラズベリーパイに相当するようなシングルボードコンピュータ(SBC)では インストールはやや複雑です。これらのLinux系シングルボードコンピューターでは 外部インストールデバイスからのインストールはできないためSDカードをOS起動装置として使います。 例えば ラズベリーパイの場合 ラズベリーパイのサイトからラズベリーパイのOSである Raspbianのイメージファイルをダウンロードします。 このファイルを SD カードに特別なファイル書き込みツールを使って書き込みます。 そうするとこのSD カードをラズベリーパイの SD カードスロットに挿入して電源をオンすれば OS(Raspbian)が立ち上がります。 何々パイと呼ばれる シングルボードコンピューターでは通常 SD カードを使って OS の起動装置とします。 ただしそれぞれのメーカーのコンピューター用に用意された書き込みツールが必要です。 各社のシングルコンピューターはそれぞれインストールできるOSの種類が複数ですが限られてます。 リナックス系のどのOSでもインストールできるとは限りませんので注意が必要です。 (3)Ubuntuでのファイルサーバー構築方法

今回はDebian系のOSであるUbuntuを使ってよく知られたファイルサーバーであるSambaサーバーを構築してみました。 Web公開しないのなら家庭用ファイルサーバーとしては十分なパフォーマンスが得られます。 <Ubuntuのインストール>

第三世代Corei5を搭載した東芝のノートPC(DynaBook)にインストールします。 ・インストールDVDの作成 ここにアクセスします。https://jp.ubuntu.com/download Ubuntu Desktop 22.04.2 LTS をダウンロードします。5月現在ではubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso がダウンロードされます。 ISOファイルをDVDに焼きます。またはRufusを使ってUSBメモリーに書き込みます。 これで準備完了。 ・PCのブート順番をDVD(またはUSBメモリー)が最優先になるようBIOS設定します。 ・PCを起動するとDVDまらはUSBからインストーラーが起動します。あとは指示に従ってインストールを完了します。 まずUbuntu desktop を簡単に説明します。 下図の左がデスクトップ画面です。左側にタスクバーがあります。ファイルマネージャ、ターミナルなどが配置されています。 右の図はファイルマネージャーを開いたときの画面です。ただし管理者権限では開けないのでファイルの修正などは制限がかかります。デスクトップ画面 ファイルマネージャー 下図の左側はターミナルを開いた状態です。右側はターミナルから管理者権限でnautilus(ファイルマネージャー)開いた状態です。 各種のファイルエディットが管理者権限で可能です。

コマンド入力画面 管理者権限でのファイルマネージャー(nautilus) この画面はターミナルからlsblkコマンドで接続されているデバイスを表示したものです。USBドライブを接続すれば ここに表示されます。

lsblk command によるデバイスの表示 <sambaのインストール>

sambaのインストール方法です。管理者権限でターミナルから次のコマンドを打ちます。 aptパッケージをインストール $ sudo apt update $ sudo apt upgrade Sambaをインストール $ sudo apt install -y samba 設定ファイル編集 nautilusをターミナルから立ち上げ /etc/samba/ smb.conf を開きSamba の設定ファイルに共有ディレクトリの情報を追加します。 ファイルの末尾に次の項目を加えます。 [share] browseable = yes path = /mnt/share force create mode = 0777 force directory mode = 0777 force group = sambashare guest only = yes guest ok = yes read only = no ファイル共有フォルダを作成します。共有フォルダは /mnt/share とします。 $ sudo mkdir /mnt/share USB 接続のハードディスクを /mnt/share にマウントします。 $ lsblk コマンドでデバイスの情報を見つけます。 sdb2 がハードディスクに割り当てられています。 $ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/share これでマウントできました。ただしデスクトップがハードディスクを先にマウントしてる場合はデスクトップ画面左側のタスクバーに ハードディスクのアイコンがありますから右クリックしてアンマウントしてから/mnt/shareにマウントしてください。 ハードディスクはWindowsのNTFSフォーマットでも構いません。 sambaを立ち上げます。 $ systemctl start smbd sambaが動作しているかチェックします。 $ systemctl status smbd これでほかのPCから接続できるようになります。接続方法は「Windowsのファイル名を指定して実行」。 \\192.168.xxx.yyy\ で接続できます。ただし\\192.168.xxx.yyy\ はsambaが動作しているPCのLANアドレス。 結構動作は速いです。旧式のPCが余っている場合はこのような用途は有益です。Windowsからsambaにアクセス