今月も日ごろ感じている話題を取り上げました。 お暇なときにお読みください。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (1)中国のスパイ気球

中国の撃ち落とされた気球の高度は約20 km 上空と言われております。果たして気球がこんな上空までいけるのでしょうか。

そこで簡単な計算をして気球がどの程度の高空まで行けるかどうかを考えてみました。ご存知のように気球が停止する

高度は空気の浮力による力と気球の重量がバランスしたところです。やってみましょう。

気球が1万 M 以上まで行くということはおそらく気球に詰められているガスはヘリウムではなくて水素でしょう。

なぜかと言うと水素の方がヘリウムより1/2軽いからさらに高いところまで行くことができます。

カシオの計算サイトで上空20kmの気圧を計算してみます。気温は-60℃とします。

この計算で83hPと出ます。地上の気圧を1013hPaとすると8.2パーセントです。地上で1モルの空気は上空気温を

考慮すると重さは1250X(83/1013)x(273,1+20)/(273.1-60)=141グラムとなります。すなわち地上で一立方メートル1.25kgあった空気は

上空では141グラムに減ります。一方水素は地上で一立方メートルあたり89グラムほどあります。上空に水素風船が到達すると

気温低下と気圧低下で体積は膨張します。風船(気球)の体積は上空では8.8立方メートルに膨張しますので8.8立方メートルの

気球に働く浮力は8.8x141グラム=1.24kグラムとなります。気球には89グラムの水素が入っているため

1240-89=1161グラムの上昇力となります。

1000kgの負荷をこの上空まで持ち上げるためには(1000/1.161)x8.8=7580立法メートルの気球である必要があります。

これは直径24.4メートルの球になります。中国の気球は2トン近い負荷を搭載していたとすると直径30メートルほどになります。

- (2)うんざりするほど面倒なPayPay登録

最近PayPayを使うために登録をトライしてみました。登録のための本人確認が必要です。

このためスマホにて自分の写真、マイナンバーカードの写真を送る必要があります。

すべて送った後で登録しようとするとデータに不備があります。再度やり直してください。....となります。

しかし不親切にも何が不備なのかまったくわかりません。同じことを何回やっても登録できません。

まったく出来の悪さ極まりないアプリです。何回やっても駄目だと思いネットで調べるとたくさん出ていました。

皆さん同じ思いで腹を立てているようです。参考になるサイトにどのように写真を撮るべきかが書いてありました。

なるほどこのように撮るのかと初めて気づいた次第です。2時間以上浪費してやっとのおもいで登録に成功しました。

国産のアプリはどうしようもないゴミアプリばかりですね。

- (3)人間ドック

今年も人間ドックの季節になりました。加齢とともに毎年要注意項目が増加してきました。

昨年はPSA値が4を超えたため市民病院にてMRI診断をしていただきましたが特に異常はないといわれました。

今年もまた値が上昇するのではないかと思うと憂鬱です。

- (4)PPPoEとIPoEについて

皆さんはIPv6 IPoEのインターネットを使っていますか?

IPoEとはInternet Protocol over Ethernetの略です。

IPv6 IPoEの環境があるのにIPv6 IPoEのIPv4 over IPv6 使っていない方は是非導入を検討ください。

従来インターネットに接続するためにはインターネットプロバイダと契約しプロバイダから与えられたIDと

接続パスワードを使ってIPv4のネットワークに接続していました。

自宅ープロバイダのポイントからポイントに接続する方式でPPPoEと呼ばれるものです。

PPPoEとはInternet Point to Point Protocol Oover Ethernet の略です。

自宅のルータはIPv4のグローバルアドレスが付与されます。しかしIPv4のアドレス枯渇が問題になり

後述のIPoE方式が出てきました。PPPoE方式ではIPv6のインターネットには接続できません。

一方IPoEはIPv6のインターネット接続形式です。プロバイダは経由しません。またIPv4のWebサイトにも接続できません。

現在メジャーなプロバイダはPPPoEとIPoEの両方に対応しています。しかしルータには双方が使えるよう設定する必要があります。

将来はすべてIPv6のサイトになればIPoEだけで問題はないのですがIPv4サイトが依然として多い状態でIPv6サイトに積極的に

対応しようという動きはあまり見られません。

グーグル、マイクロソフトはIPv6に対応しています。これは動画配信とか大きなファイルダウンロードを頻繁に扱うためだと

解釈されます。IPv6のほうがトラフィックが混雑していないためです。

IPv6 IPoE通信を用いたIPv4 over IPv6という通信方式の導入方法。

IPoE環境だけではIPv4サイトとの接続はできませんがIPoE環境でIPv4サイトに接続できる通信方式が IPv4 over IPv6 です。

これはIPv4の通信パケットをIPv6通信で送りネットワークイネーブラ を経由してIPv4ネットワークに接続する仕組みです。

ネットワークイネーブラーとしてJPNE,Biglobeなどがあります。この方式にはいろいろあり各プロバイダでまちまちです。

IPv4からIPv6への過渡期の対応ですから仕方ありません。IPoE環境をお持ちの方ならこれを利用してください。

ただしルータの設定が必要です。プロバイダによってはホームルータを遠隔で書き換えて対応している場合もありますが

私のようにヤマハやNECのルータを使っている場合は自分で対応する必要があります。

皆さんの自宅のネットワーク環境がIPv4 over IPv6にすでに対応しているかは次のサイトで確認してください。

「IPv4 IPv6で通信しています」とでればIPv6環境はあります。

またV6 plus 確認で「V6プラス使ってます」とでればIPv4 Over IPv6の通信になっています。

確認サイト:http://v6v4.net/

IPv4,IPv6双方の通信ができている

IPv4 Over IPv6通信ができている

- (5)H3ロケットの打ち上げ失敗

- メールはこちら

H 3ロケットの打ち上げに失敗しました。

最初の打ち上げの時メインエンジンの着火に失敗し中断しましたが、この原因が電気系統のノイズであると発表されました。

この時私は悪い予感がしました。電気系を含めた制御系のロバスト性が不足していると思ったからです。

悪い予感は当たるもので2回目の打ち上げでは第二エンジンの着火に失敗して破壊信号により破壊されました。

おそらく原因は一回目の時と同じようなものだと考えます。

着火系統のように最も大事な制御系は2重系にすべきと考えます。

まず着火タイミングで失敗したとき別の着火システムに切り替わりそれでもだめなら地上からの指令で着火させる

ようなシステムを考えていかなければならないと思います。

一回の失敗で数百億円を失うより信頼性向上のために数億円かけるほうが得策です。

なお今回のH3ロケットはコスト低減が主な開発アイテムだと聞いていますが経験の浅いエンジニアが

担当すると失敗しがちです。これはロケットに限らず多くの製品開発にあてはまるものです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今月の技術Tips

(1)Linux始めました

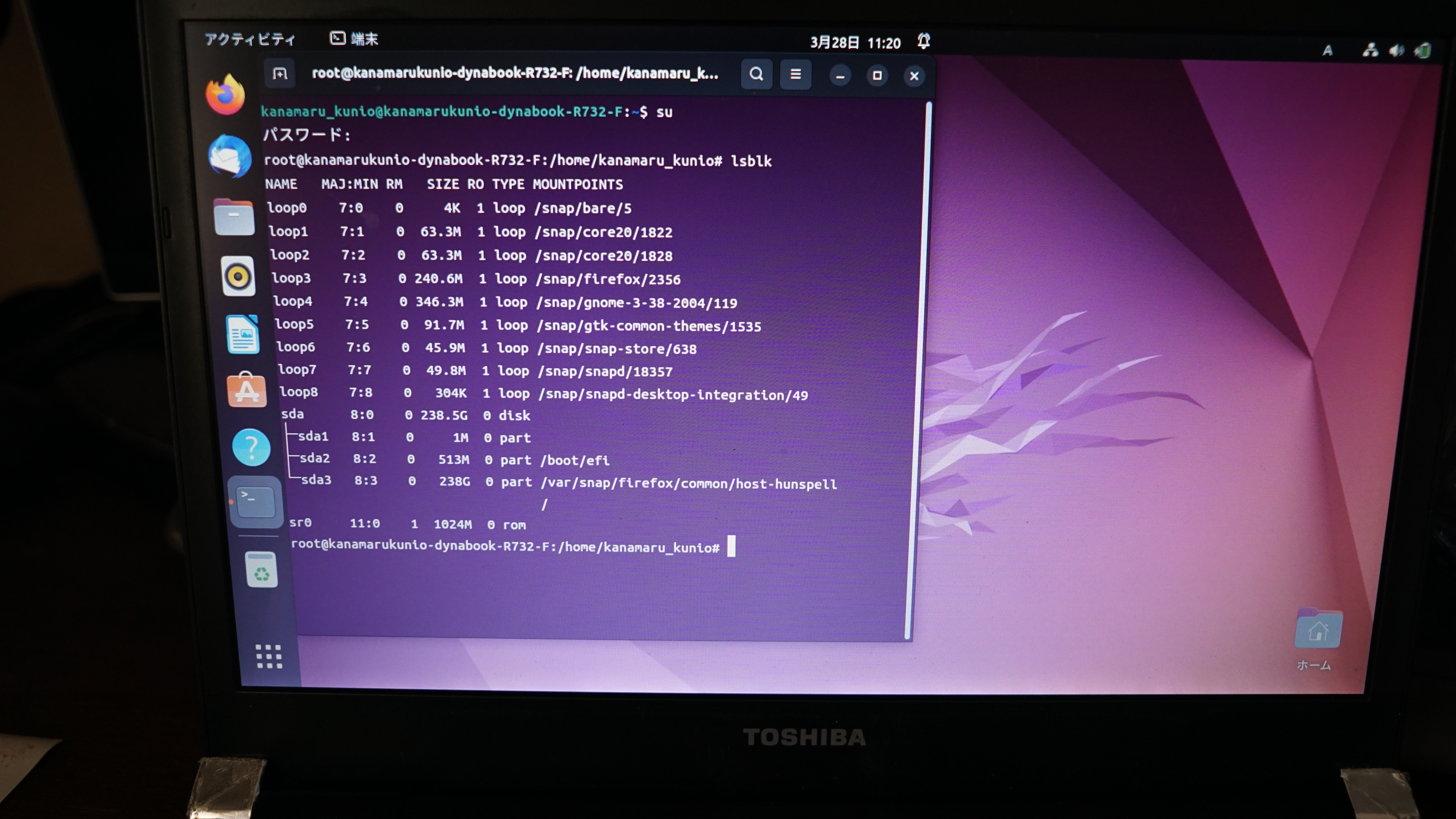

最近プログラム開発をやっていないので頭がボケ始めています。 ということで頭の活動を活発化するためLinuxの活用を始めました。 LinuxといってもDebian,RedHat,CentOS...などのいろいろなディストリビューションがあります。 どんな目的なら何を使えばよいのか関連記事には親切に解説したものはありません。 そこでいまでは使われなくなった東芝のダイナブックに種々のLinuxをインストールして評価してみました。 その前にLinuxとはどのようなOSかを簡単に記述してみます。 <LinuxとWindowsの違い> まず初めにLinuxとWindows(MS-DOS)の違いについて記述します。そもそも基本的な概念が違います。 (1)ディレクトリー WindowsではdiskをCドライブ、Dドライブなどと識別しこれらのドライブそれぞれにルートディレクトリーがあります。 しかしLinuxではルートディレクトリーは一つしかありません。ルートディレクトリー配下に必要なフォルダ、 ファイルが配置されます。 ルートディレクトリーのフォルダ、ファイルの多くは管理者でないとアクセスが制限されています。このため 管理者権限(super user)でアクセスします。いわゆる「ルートをとる」とはこのことを意味します。スマホの ソフトの多くはルートをとらないと削除や変更ができません。マニアがスマホのルート権限の取り方を解説した ものがネットに出ています。 Linuxでは $ su とコマンド入力し自分が設定した管理者パスワード入力で管理者としてのコマンドが使えます。 (2)デバイスの管理 前述のようにWindowsではdiskをCドライブ、Dドライブなどと識別しこれらのドライブのルートディレクトリー配下に サブディレクトリーが作られる構造です。ファイルはこれらのドライブに格納されます。 しかしlinuxにはドライブ概念がありません。では例えば外付けハードディスクはどのように管理するのでしょうか。 ハードディスクはルートディレクトリーの一フォルダとして扱います。このフォルダにハードディスクのフォルダ、 ファイルが格納されています。 ハードディスクをルートディレクトリー配下のフォルダとして関係づけることをマウントといいます。 例えばルートディレクトリーに /etc/hdd/ とフォルダを作成しこのフォルダにハードディスクをマウントするには $ mount /dev/sdb3 /etc/hdd とキーインすれば実現します。ただし /dev/sdb3 は $ lsblk コマンドで得られた ハードディスクのデバイス割り当て情報です。 (3)リポジトリー linuxにはリポジトリー(保管場所)という概念があります。「ファイル(ソフト)の情報が置いてある場所」です。 例えば、Linuxには「yum」というコマンドがあります。 yumコマンドは、ソフトをインストールしたりするときに使うコマンドです。 yumコマンドを実行したときにインストールされるソフトの元ネタが置いてある場所を指して「yumリポジトリ」と 呼んだりします。yumレポジトリーはRedHat系レポジトリーですがDebian系ではaptレポジトリーになります。 Ubuntu の場合は $ sudo apt install samba CentOSの場合は $ sudo yum install samba となりsambaの インストール情報はレポジトリーにあります。 リポジトリー情報は /etc/yum.repos.d/ (RedHat系) /etc/apt (Debian系)にあります。 <各ディストリビューションを入れてみた結果です。> <Debian> 使い方わかりにくい 日本語インプットは使いやすい GUIの完成度いまいち Apacheのディレクトリー構造がWindows版と異なるため理解に時間がかかるデスクトップ画面

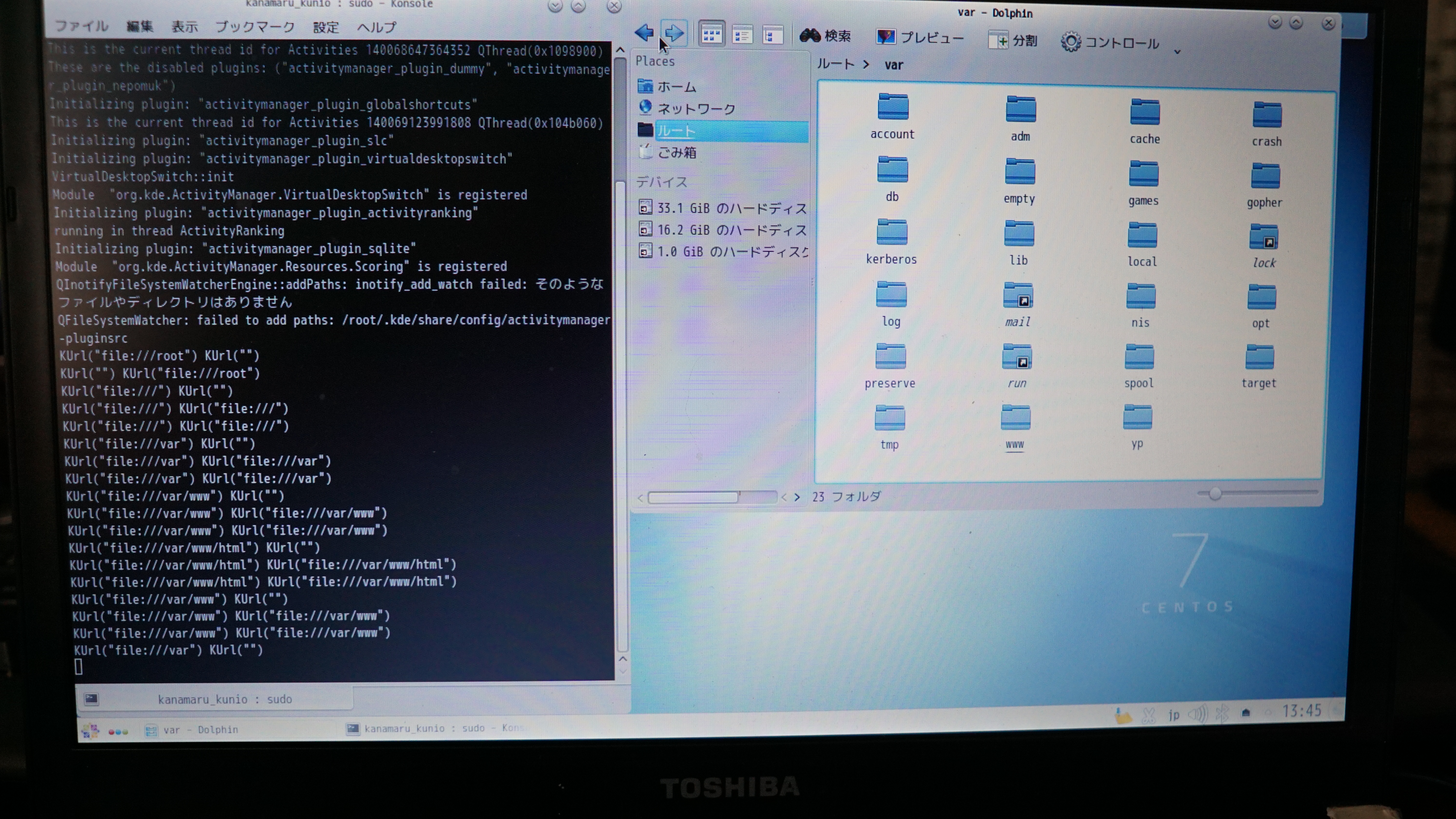

コマンド入力画面 ファイルマネージャー <CentOS> GUIの完成度いまいち 使いにくい 無料版はサポートが打ち切られる

デスクトップ画面

コマンド入力画面 ファイルマネージャー <Ubuntu(Debian系系)> GUIの使い勝手はよい 日本語インプットは使いやすい Apacheのディレクトリー構造がWindows版と異なるため理解に時間がかかる 構造はDebianとほぼ同じ Webサーバー、LANdisk(Samba)などを構築するならこれがよい

デスクトップ画面

コマンド入力画面 ファイルマネージャー LinuxはWindowsの高機能を使う人にとってとても太刀打ちできるものではありませんが 多くのデバイス応用システムを構築するためには適したOSであると考えます。 次からはUbuntuにいろいろなアプリケーションの導入を解説します。